高校生のための受験戦略:総合型選抜に落ちる確率と時間管理

【迷う高校生へ】総合型選抜の落ちる確率と一般入試への時間投資

「総合型選抜の受験を考えているけど、もし落ちてしまったどうしよう」 「総合型選抜の合格率って一般入試より低くて狙い目ってホント?」

総合型選抜の受験にチャレンジしようと思っているけど、落ちるリスクがちらついて、なかなか一歩を踏み出すことができない受験生のためにこの記事を書いています。

当塾は、9年間総合型選抜の指導を通して、受験生が不合格にならないための指導法を確立しました。

受験は情報戦なので、情報を持つことは総合型選抜入試において非常に有利なのです。

たとえば、東洋大学の特別入試には5種類もあるってご存知ですか?

その中で最もリスクの低い入試でチャレンジすれば、不合格のリスクを軽減できるはずです。

このように、本記事では9年の経験から蓄積された合格率の裏技をご紹介します。

この記事を読み終えるころ、あなたは不安な総合型選抜へのチャレンジをする勇気が湧くことを約束します。

1.総合型選抜で落ちる確率

総合型選抜で不合格になる確率は、大学や学部によって変わります。

そのため、各大学の各学部学科の受験情報を調べて、倍率を算出する必要があります。

しかし、一般的には一般入試よりも総合型選抜の方が倍率が低い傾向があります。

たとえば、慶應義塾大学の法学部の場合の去年(2022年度)の倍率は、一般入試が4.2倍に対して総合型選抜は2.8倍です。

総合型選抜は年々増加傾向にあるため、今年はもっと倍率が増えてくることが予想されますが、まだまだ総合型選抜の方が合格率が低い傾向にあります。

2.総合型選抜で落ちる確率を下げる方法

総合型選抜で、不合格になる確率を下げる方法は、全部で3つあります。

9年間で150人以上の合格者を輩出しているユアーズの受験テクニックを紹介します。

(1)併願校を3校以上受験する

併願校を3つ以上受験することで、不合格のリスクは一気に軽減できます。

併願校とは、一つの学部を受験する際に、同時に別の大学にも出願することを指します。

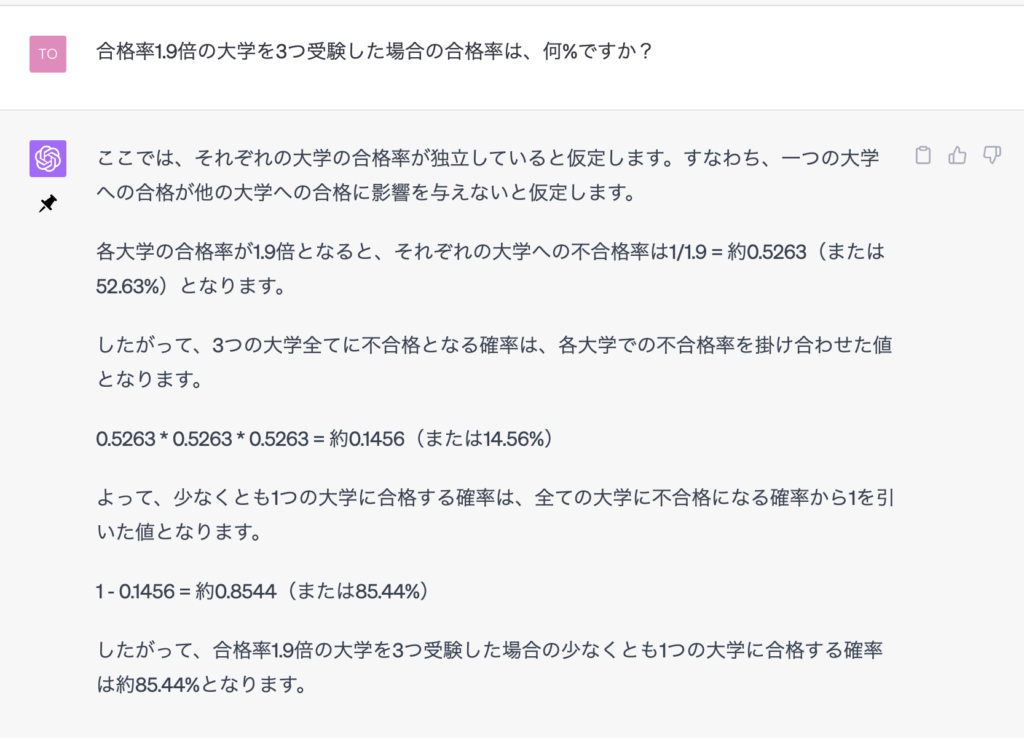

合格率1.9倍の大学を3つ受験した場合の合格率は、約85.44%になります。

つまり、不合格になる確率の方が低いというわけです。

(2)総合型選抜の性質をよく理解する

総合型選抜の性質をしっかり理解することで、合格率を高めることができます。

総合型選抜は、学力試験だけではなく志望動機や面接など多角的な角度から評価されて合否が決まる入試です。

性質をよく理解した上で、受験にチャレンジしたら合格率が高まります。

一般入試でも英語の点数の比重が高い学部の入試で数学の勉強に時間を割いてしまうのは合理的ではありません。

それに近いことが総合型選抜でも当てはまります。

(3)受かりやすい方式でチャレンジする

総合型選抜には、多くの受験方式があります。

倍率が低いものもあれば高いものもあります。

そのため、倍率が低い受験方式でチャレンジすることを推奨します。

しかし、倍率が低い受験方式は、それだけ出願資格がハードに設定にされているため、高いハードルをクリアするために、評定平均を上げたり、外部試験で英語資格を取得するなど早期からの対策が必要になります。

3.総合型選抜に不合格になってしまう理由

本節では、総合型選抜で不合格になってしまう理由について解説します。

もし不合格になる可能性がある原因を事前に知ることができれば、それに対する対策を取ることができます。

(1)志望理由が大学で学びたいことと一貫しない

出願書類の志望理由書では、大学で学びたいことを書く必要があります。

しかし、志望理由の根拠が乏しいと判断されてしまうと不合格になってしまうケースが多くあります。

大きく分けると以下の2つのような理由で、志望理由の根拠が乏しいと判断されてしまいます。

- その大学じゃなくてもできそうな志望理由

- 将来の進路と学びたいことに一貫性がない(もしくはつながりが薄い)

#1:その大学じゃなくてもできそうな志望理由

総合型選抜では、オリジナルな志望理由が歓迎されます。

「この内容だったら他の大学でもできそうだ」という評価はマイナス評価です。

そのため、「貴学でなければならない理由」を考え、それを志望理由に反映しましょう。

#2:将来の進路と学びたいことに一貫性がない(もしくはつながりが薄い)

志望理由書では、「将来について」「学びについて」がそれぞれ問われます。

ここに一貫性が必要です。たとえば、将来やりたいことがパイロットなのに、法学部を志望していると「なぜ?」という疑問が強まります。

そのため、その大学の学びと卒業後の進路には一貫性が必要です。

(2)学科試験の点数が低い

総合型選抜は、無事一次試験に合格しても気が抜けません。

2次試験に合格しないと完全な合格にはならないからです。

そのため、2次試験の対策も怠ってはいけません。

2次試験で課される英語や小論文などの問題にもばっちり対応できるようにしておきましょう。

(3)出願書類と面接のクオリティに差がある

出願書類には添削をしてもらうことは、自分の志望理由のアップデートにつながるため非常におすすめです。

しかし、注意点もあります。

出願書類で本人の力量を超えたクオリティの志望理由書ができると、面接官から過度に期待されてしまいます。

面接試験で期待以上の受け答えができなければ、「こけおどし」という評価になってしまい印象がよくありません。

そのため、あたりまえの話ですが代筆などは避けて、自分の力量の中で自然なクオリティに仕上げましょう。

4.総合型選抜に落ちてしまったときの対処法

受験に不合格はつきものです。

高い合格率とはいえ、万が一の事態は想定しておく必要があります。

そこで、総合型選抜に落ちてしまったときの対処法を紹介します。

(1)総合型選抜対策は一般入試対策も兼ねる

総合型選抜の対策は、一般入試の対策も兼ねています。

総合型選抜対策には、小論文試験の対策が必須ですが、小論文を勉強することで読解力の底上げが期待できます。

また、外部試験で英語資格を取得した場合、そのまま一般入試の英語試験の対策に直結します。

このように、科目名称が少し違うので、総合型選抜対策は全くの無駄のように思われてしまいがちですが、それは大きな誤解です。

(2)短期集中で総合型選抜の出願書類を完成させる

総合型選抜には、出願書類がありますが、これらは短期間で集中して制作することで、一般入試の学習時間を確保することができます。

そのためには、1人だとどうしても非効率な方法での対策になってしまいがちなので、総合型選抜の専門塾のような環境を積極的に活用しましょう。

(3)一般入試の対策に切り替えられる塾へ通塾する

総合型選抜で万が一落ちてしまったときのために、一般入試の対策できる塾への通塾を推奨します。

学力の経過をよく知っている先生とともに一般入試の対策に切り替わっても対策できるような環境に身をおいておくことは安心材料になるでしょう。

そのため、総合型選抜の対策をすると同時に一般入試の塾も兼ねている塾に身をおいてもしもの事態にも即座に対応できるようにすることが肝要です。

まとめ

総合型選抜に落ちてしまう可能性は一般入試に比べて低いですが、万が一落ちてしまう可能性を減らすために、併願校を考えたり、自分の適性をしっかり理解した上で受験できる大学学部を選定したりしましょう。

そうすることで、4月から理想のキャンパスライフを実現することができるでしょう。

6月受講生まもなく締め切りです!

yoursでは併願校の相談や受験戦略のアドバイスも行っています。

ぜひ一度無料相談でお気軽にご相談ください。

6月受講枠はまもなく締め切りとなります。

お急ぎください!

コメント